Histoire des collections

Leur constitution du 18e au 21e siècle

Fouilles, destructions, saisies révolutionnaires, dépôts de l’Etat mais aussi achats, dons et legs font partie des différents modes d’acquisition des musées de France. La constitution des collections du musée des Augustins est une histoire en soit, elle reflète autant l’histoire du développement des musées entre les 18e et 20e siècles que celle plus spécifique de la Ville de Toulouse.

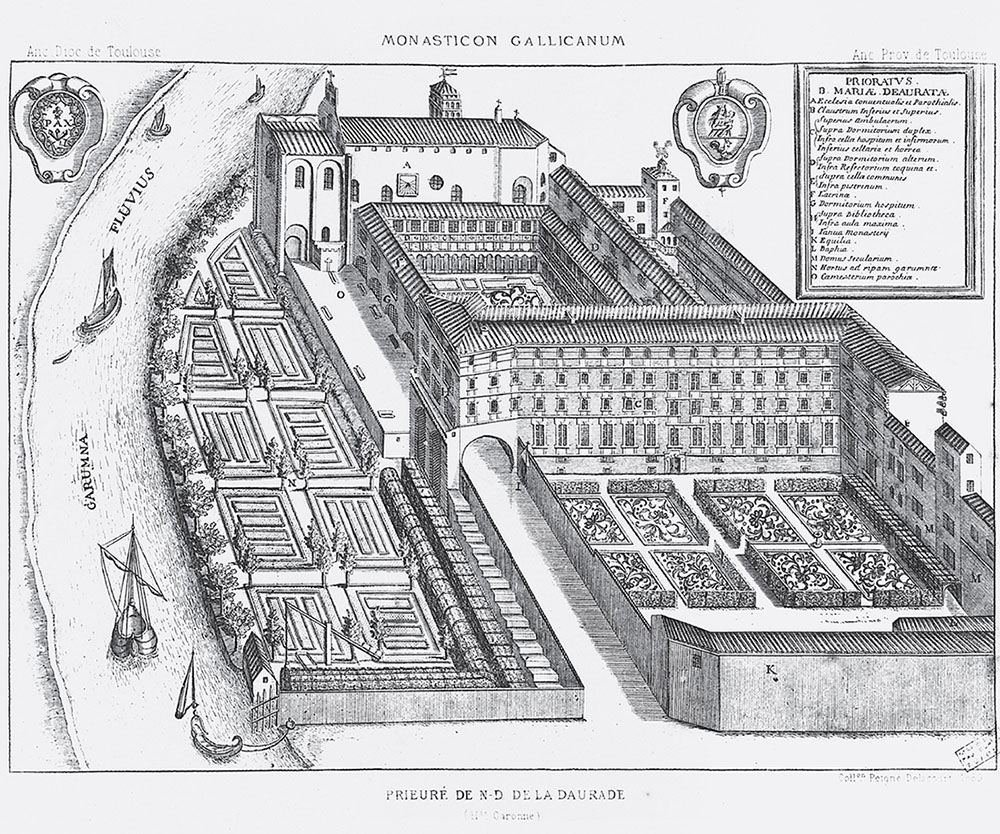

Certains œuvres romanes proviennent de ce monastère toulousain disparu.

Prieuré de Notre-Dame de la Daurade au 17e siècle. Extrait de la planche 140 du Monasticon Gallicanum.

© Bibliothèque Nationale de France

Des cloîtres au cloître

L’extraordinaire collection de sculptures romanes du musée des Augustins, mondialement connue des spécialistes, provient des trois édifices religieux les plus importants de Toulouse : le monastère de la Daurade, la collégiale Saint-Sernin et la cathédrale Saint-Étienne. Les destructions débutent au 18e siècle, s’expliquant par le manque d’intérêt pour l’art du Moyen Age et par la loi de nationalisation des biens de l’Église par la Révolution. Elles se poursuivent au 19e siècle avec les travaux d’urbanisme comme les grandes percées haussmanniennes. Le corpus s’enrichit ainsi de nombreux vestiges collectés par les ingénieurs chargés de leur destruction, par les enseignants de l’école des beaux-arts et par Alexandre Du Mège, conservateur du musée de 1832 à 1862. Plus tard, la collection du musée continue d’intégrer de précieux fragments provenant d’édifices religieux désaffectés et bientôt détruits, tels l’église des Cordeliers, le couvent des Grands Carmes, l’église des Pénitents noirs, etc.

Des églises à l’église

La Révolution marque un tournant majeur dans l’histoire des collections publiques en France. De nombreux biens et domaines en possession de l’Église, de la Couronne ou de certains nobles sont alors confisqués, pour des raisons financières, politiques, symboliques. Les églises devenues biens nationaux sont rapidement dépouillées de leurs richesses. À Toulouse, c’est le couvent des Augustins qui accueille les œuvres récupérées comme saisies révolutionnaires : en 1795, lors de son ouverture, on dénombre ainsi 69 tableaux provenant des églises et couvents de Toulouse au sein du Muséum provisoire du Midi de la République.

Des hauts lieux de la ville au Museum provisoire

Aux saisies révolutionnaires il faut ajouter les collections en provenance de l’Académie royale des Sciences et des Arts de Toulouse ainsi que de nombreuses œuvres décrochées du Capitole au fil des aménagements successifs des galeries. Le transfert des sculptures ornant places et jardins, remplacées par des copies, achève de donner au musée des Augustins une place particulière dans l’histoire patrimoniale de la ville.

De l’Etat aux régions : saisies et conquêtes

La collection du musée des Augustins devient également, peu après sa création, une formidable anthologie de la peinture occidentale des 17e, 18e et 19e siècles. Le musée bénéficie en effet de nombreux envois consécutifs aux campagnes militaires napoléoniennes : Toulouse figure dans le décret Chaptal de 1801 – du nom du ministre de l’Intérieur de l’époque – qui propose la répartition entre 15 villes des œuvres remarquables rapportées à Paris au fur et à mesure des annexions territoriales. Le musée des Augustinsest particulièrement bien servi par cette politique décentralisée : entre 1803 et 1812, il reçoit 71 tableaux. La collection s’enrichit ainsi très tôt d’œuvres signées par des grands noms de la peinture européenne dont de grands tableaux d’autel qui prennent place dans le volume de l’église.

Une saisie de l’Académie entrée dans les collections

Médaillon de Louis XIV réalisé par Marc Arcis provenant des collections de l’Académie royale des Sciences et des Arts de Toulouse lors de la saisie de 1797.

Toulouse, musée des Augustins – Photo Bernard Delorme

Un salon toulousain dans les galeries du Capitole, 1840

Le musée a acheté un tableau lors de cette exposition des produits des Beaux-Arts et de l’industrie, en 1840.

Gravure de Soulié : Toulouse, musée Paul-Dupuy.

Du salon aux salons

Les œuvres saisies à la Révolution françaises proviennent parfois de salons privés : collections de grands collectionneurs, collections royales, collections de la noblesse…

La tradition des dépôts de l’État se poursuit par ailleurs et enrichit considérablement le parcours du musée des Augustins tout au long du 19e et du 20e siècle. Au cours du 19e siècle tout d’abord, de nombreuses œuvres sont en effet remarquées et acquises au sein du Salon qui rythme la vie artistique parisienne : achetées par l’Etat, peintres et sculptures sont ensuite déposées au musée des Augustins. Ensuite, en particulier tout au long du 20e siècle, la Ville de Toulouse procède à des achats réguliers au sein des différents salons qui jalonnent la vie culturelle locale..

La générosité : Legs et dons

Le musée a bénéficié de 400 dons (du vivant du donateur) ou legs (après son décès) dès la création du musée. De nombreux artistes ont participé à cet élan de générosité notamment les anciens élèves diplômés de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse. Le musée l’a accueilli de 1804 à 1895 .

Des propriétaires attachés à leur ville ont souhaité doter le musée de leur collection. Cercle de mécènes, Amis du musée, particuliers contribuent encore à enrichir le musée des Augustins.

Que tous, ici en soient remerciés !

Les achats

L’achat demeure l’un des modes majeurs d’acquisition des œuvres grâce à l’effort de la Collectivité. Depuis 1982, l’Etat et le conseil Régional aident financièrement les musées de France dans leur mission fondamentale : enrichir, compléter et renouveler les collections publiques. Le musée des Augustins détient l’appellation Musée de France.

Un des grands derniers achats du musée, le Joueur de Luth de Nicolas Tournier a été rendu possible grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs : la mairie de Toulouse a été accompagnée dans cet ambitieux projet par une aide exceptionnelle de l’Etat via le Fonds du Patrimoine – Ministère de la Culture et par le généreux soutien de l’Association des Amis du musée des Augustins.

Pierre Maury a légué 58 tableaux au musée !

Ce portrait du collectionneur et donateur Pierre Maury par Emile-Etienne Esbens a lui-même été donné au musée des Augustins par M. Fabre, notaire à Toulouse.

Toulouse, musée des Augustins – Photo Bernard Delorme