Histoire du couvent

L’épopée des Augustins à Toulouse

Relater plus de 500 ans d’existence d’un lieu et de ses habitants n’est pas chose aisée. Aussi, nous vous proposons quelques éléments et moments clés de la riche histoire du couvent des Augustins devenu musée.

Clément V, le pape qui permet la construction du couvent

Détail d’une fresque par Andrea di Bonaiuto dans la chapelle des Espagnols du couvent des Dominicains de Santa Maria Novella. Florence. 14e siècle.

Photo : Wikimedia Commons – Auteur : Sailko – Licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Un déménagement houleux

L’histoire du couvent des Augustins débute symboliquement en janvier 1310 lorsque le pape Clément V accorde aux moines ermites de Saint-Augustin l’installation du couvent à l’intérieur de l’enceinte protectrice de la ville, dans le quartier de la cité, partie la plus peuplée de Toulouse. Depuis 1274, ils sont installés dans le faubourg Matabiau. L’emplacement convoité est sur le territoire de la paroisse Saint-Étienne, où l’arrivée d’un autre ordre mendiant dépendant de la charité publique est vue d’un très mauvais œil. Le prévôt et le chapitre de Saint-Etienne intentent un procès aux ermites Augustins qui se termine 17 ans plus tard par une convention amiable moyennant finances : 3500 livres tournois et un droit paroissial de 2 florins d’or à verser annuellement, soit une énorme somme d’argent.

Une construction menée à vive allure…

Malgré ce différend, les ermites, loin de se décourager, entreprennent rapidement la construction de leur couvent. Les travaux sont entrepris sous la direction de Jean de Lobres, maître d’œuvre de la cathédrale Saint-Étienne. Dès 1341, ils investissent les lieux et une assemblée générale de l’ordre se réunit dans le couvent. À cette date étaient sans doute déjà construites quatre travées de l’église, le clocher et les salles capitulaires, ainsi que la première galerie du cloître. L’ensemble des galeries du grand cloître est achevé à la fin du 14e siècle. À cette époque, plus de cent moines vivaient, travaillaient et priaient dans le couvent.

… avec quelques aléas au fil des siècles

Le 7 mai 1463, les Toulousains subissent un grand incendie qui embrase toute la cité. Parti d’une boulangerie dans le quartier des Carmes, il dure 12 à 15 jours attisé par un fort vent d’Autan (ref. Archives municipales) et détruit près des deux-tiers de la ville. Rien n’atteste que le couvent ait subi des dégâts mais la construction de l’église aurait vraisemblablement été ralentie. Caractéristique de ce qu’on appelle le style gothique méridional, cette église est organisée autour d’une large nef unique, sans transept, sans bas-côtés, ouvrant sur un chevet à trois chapelles : elle est finalement consacrée le 30 juin 1504.

En 1542, dans un climat de vives tensions religieuses, le couvent des Augustins est mis à sac : des livres rares de la bibliothèque, des archives, la quasi-totalité du linge, des mobiliers et objets précieux sont pillés et ne seront jamais retrouvés.

Le 14 septembre 1550, la foudre s’abat sur le clocher détruisant la flèche et les étages supérieurs jamais reconstruits.

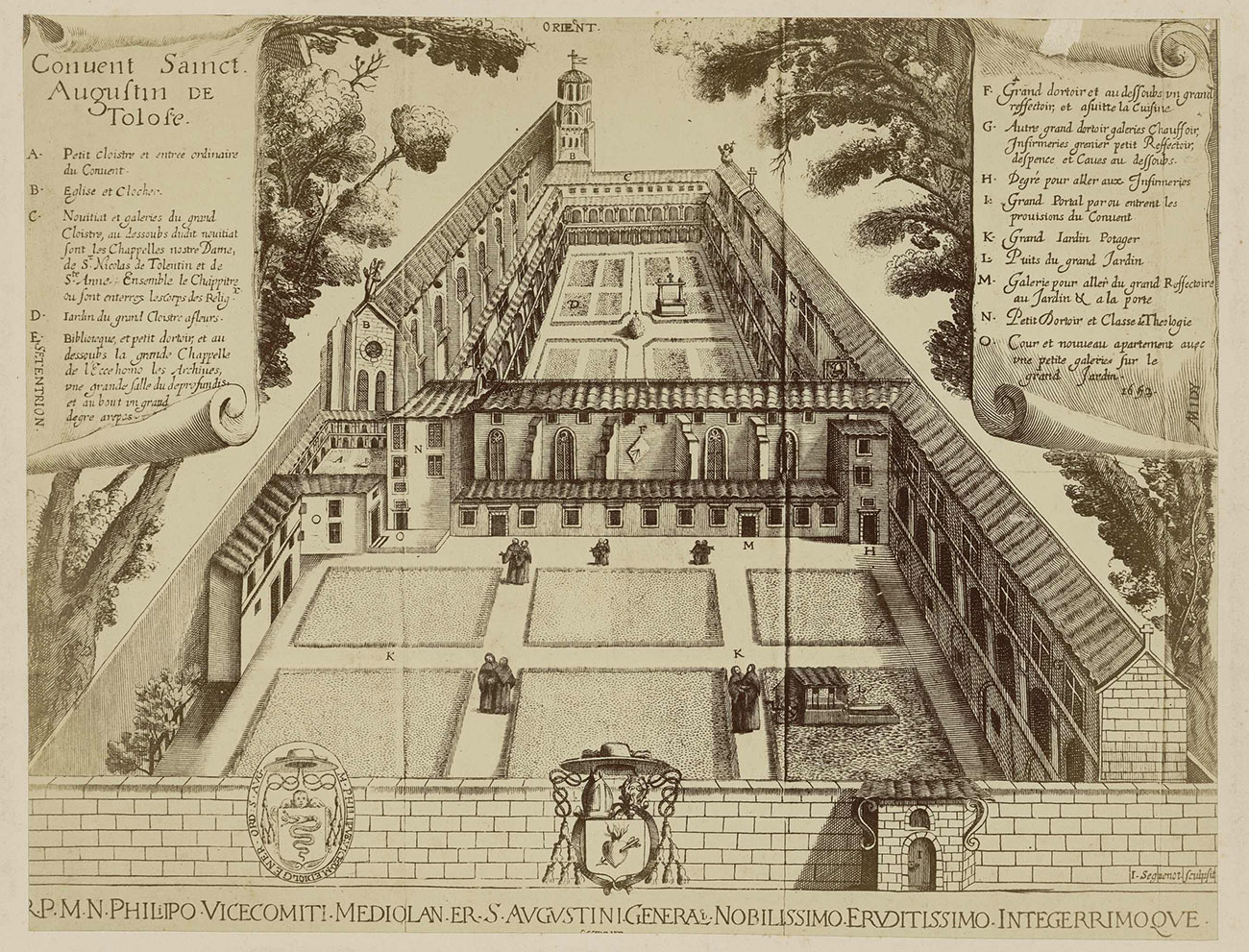

Vue cavalière du couvent des Augustins, 1653

Vue d’un plan détaillé du couvent de Saint-Augustin, gravé par joachim séguenot en 1653.

Ville de Toulouse, Archives municipales. Cote 26Fi146

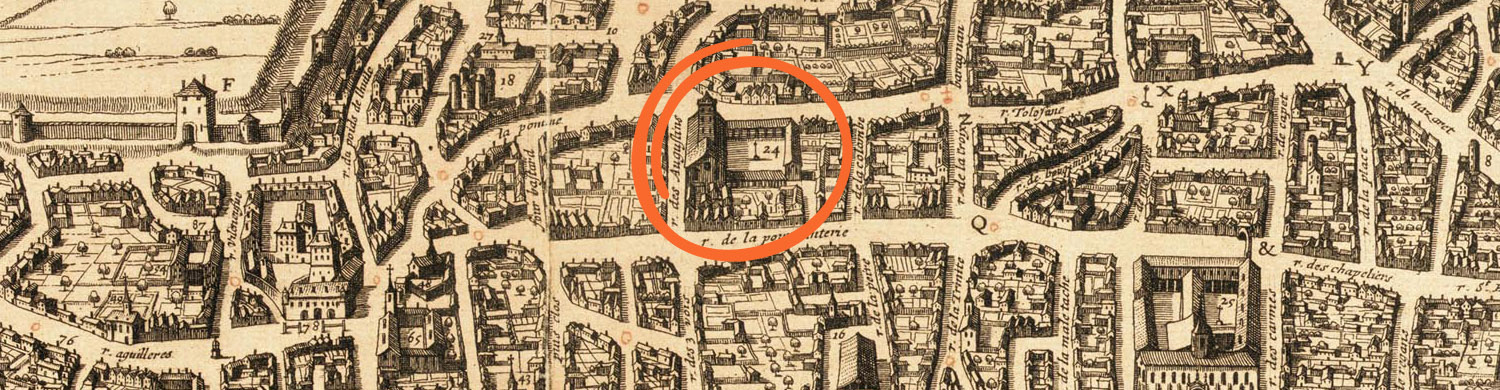

Plan de Toulouse en 1631 par Melchior Tavernier

Ville de Toulouse, Archives municipales. Cote ii 671.

Ce plan, contemporain de l’épidémie de peste de 1628-1631, listant les principaux édifices permet de dénombrer

12 églises paroissiales,

9 autres églises,

24 institutions de religieux,

16 institutions de religieuses !

Déclins et améliorations au 16e et 17e siècles

Les ordres religieux foisonnent à Toulouse et y occupent une surface importante malgré la baisse constante de leurs effectifs. La contestation croissante de la population contre cette pression foncière, de même que l’apparition du protestantisme et les violences des guerres de religion expliquent pour partie les difficultés rencontrées par les ordres religieux au 16e siècle.

Les ressources du couvent des Augustins s’amenuisent, tandis que sa réputation est entachée par un laisser-aller moral et spirituel qui alimente la chronique scandaleuse de Toulouse et intéresse la justice.

De 140 au début du 16e siècle, le nombre des religieux au couvent passe à 60 en 1649 et ils ne sont finalement plus que quelques-uns au moment de la Révolution.

Si la communauté diminue régulièrement, de nombreux travaux sont pourtant réalisés au début du 16e siècle pour améliorer la vie des religieux : un deuxième étage est notamment réalisé pour établir des dortoirs, desservis par des galeries supérieures construites autour du cloître. En 1626, un petit cloître d’inspiration Renaissance est édifié pour servir de parloir aux religieux. Le couvent demeure un centre important pour l’étude et la commande artistique.

Un artiste au couvent

Ambroise Frédeau (1589 – 1673) entre dans l’ordre des ermites de saint Augustin en 1640. Elève de Vouet et lui-même maître de Jean-Pierre Rivalz, il réalise de nombreuses œuvres pour le couvent.

Le musée en conserve 17, peintures et sculptures dont ce tableau repésentant Saint Nicolas de Tolentino bercé par le concert des anges.